Juan Santamaría, si fue a la escuela…

Juan Santamaría, si fue a la escuela…

Fue en un curso de genealogía cuando escuché por primera vez la posibilidad de que Juan Santamaría hubiera muerto de cólera, pues el nombre del héroe estaba presente en las listas de defunción de la campaña de 1856 y se consignaba que había muerto víctima de la epidemia. Me estremecí al pensar que éste podría ser el engaño más funesto de la historia.

Mi profesor, miembro de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, actuó con la mayor naturalidad después de aquel comentario y continuó su clase. Empezo a explicar ahora la realidad socio racial de los costarricenses, y así pasaba de tema en tema, a gran velocidad apresurado para cumplir los objetivos del día.

Levanté mi mano para pedir la palabra y retomar el tema, quería que me ampliara si me habían mentido todos estos años, si Juan Santamaría era una farsa, pero me quedé cuando me contestó:

Eso nos llevaría una clase completa y si usted quiere lo incluimos, pero en la segunda etapa del curso, pues el temario ya está armado. Por ahora necesito seguir hablando sobre la descendencia de Juan Vásquez de Coronado.

Regresé a mi casa pensado en aquella locura, pero pronto me distraje en los trajines diarios. Un año después Juan Santamaría regresó a mi vida cuando sentada en la biblioteca de Alajuela uno de mis compañeros me dijo:

La verdad es que entre el contingente de soldados voluntarios de la campaña de 1856, habían cinco Juan Santamaría, digamos, aquello era un nombre muy, muy, común. Tan común como hoy en día decir Rodríguez, Vargas o Rojas. Además, en nuestra cultura los nombres bíblicos siempre han sido los más usados, y Juan era quizá el más típico.

El ejército estaba compuesto como por 2000 soldados, o sea, era muy lógico que se repitiera y había mucho voluntario de Alajuela.

Tuve de nuevo ese sentimiento de verme estafada. En realidad que se hizo ese Juan Santamaría, el que de verdad quemó el mesón, bueno ¡si es que lo quemó! ya no sé. Pero ustedes me entienden, me refiero al de los libros de cívica.

Me di cuenta que para los tiempos de la guerra de 1856, el presbítero José Francisco Calvo se unió a las tropas, ¡sí!, un sacerdote en medio de la guerra. Su función era darle apoyo moral a los soldados, y también cuando morían ayudarlos a que llegaran al más allá sin pecados, para que finalmente los recibieran los santos más renombrados a toda pompa, como merecían. Entonces, aquel hombre de paz y sotana partió con los tropas desde que salieron de San José el 04 de marzo de 1856 junto con el presidente Juan Mora a enfrentar a los filibusteros. Entre sus pertenencias debía de llevar el libro de defunciones, tinta y una pluma, también un rosario, un crucifijo y sus pocas pertenecías para sobrevivir en aquella aventura bélica.

Mientras pasaban por los pueblos eran recibidos con apoyo por los campesinos y los indígenas que colaboraban con sus cosechas para la causa. Las pesadas carretas cargadas con municiones, cañones y todo tipo de enseres las empujaron para bajar y subir los montes del aguacate, que esfuerzo más brutal. Así cruzaban ríos, montañas hasta llegar a Puntarenas para navegar por el Golfo de Nicoya y en las aguas del Tempisque tocar tierra en Bebedero de Cañas, desde ese punto seguían su jornada por tierra nuevamente hasta Liberia, Santa Rosa. En esta caravana también viajaba un médico, el presbítero, extranjeros ilustres y mujeres, gente que merecía estar en los libros de historia pero que fueron olvidados. Ellas se las agenciaban para cocinar arroz, frijoles, plátanos, tortillas, café y lo que fueran encontrando en el camino para alimentar los soldados. En las riberas de los ríos lavaban la ropa y se detenían a preparar alimentos.

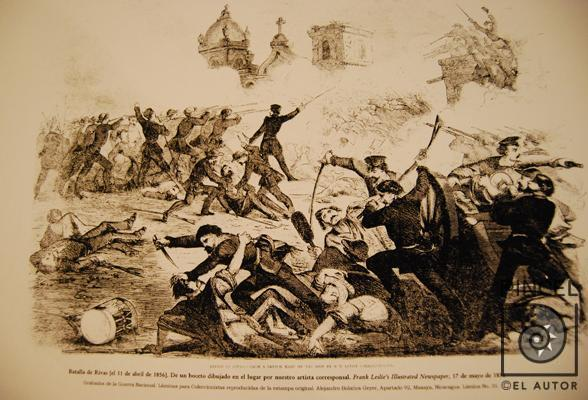

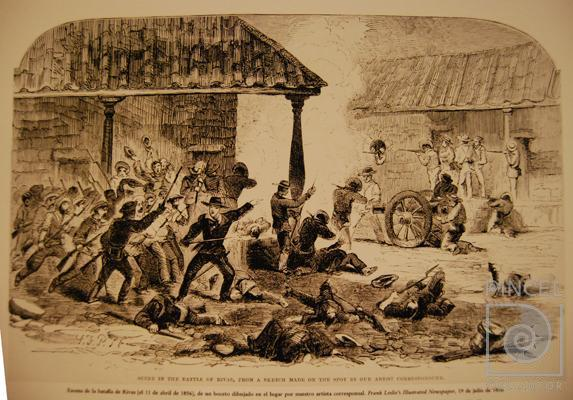

Cuando llegara la muerte ya sea por razones de la naturaleza o por la batalla, el presbítero debía escribir en el libro de defunción con su puño y letra, el nombre, día, sitio del fallecimiento, lugar de origen y la causa por la cual un soldado moría. Debió de abrir su libro la primera vez, el 20 de marzo, cuando el ejército de Juan Mora tomó por sorpresa a los filibusteros que estaban en la Hacienda Santa Rosa y murieron varios soldados costarricenses. Ese día precisamente, se celebraba el jueves santo, y el presbítero debió de vincular el éxito de la campaña a la presencia divina de ese día, pues el ataque duró tan solo 15 minutos porque los filibusteros al ver su derrota tomaron de inmediato camino hacia Nicaragua.

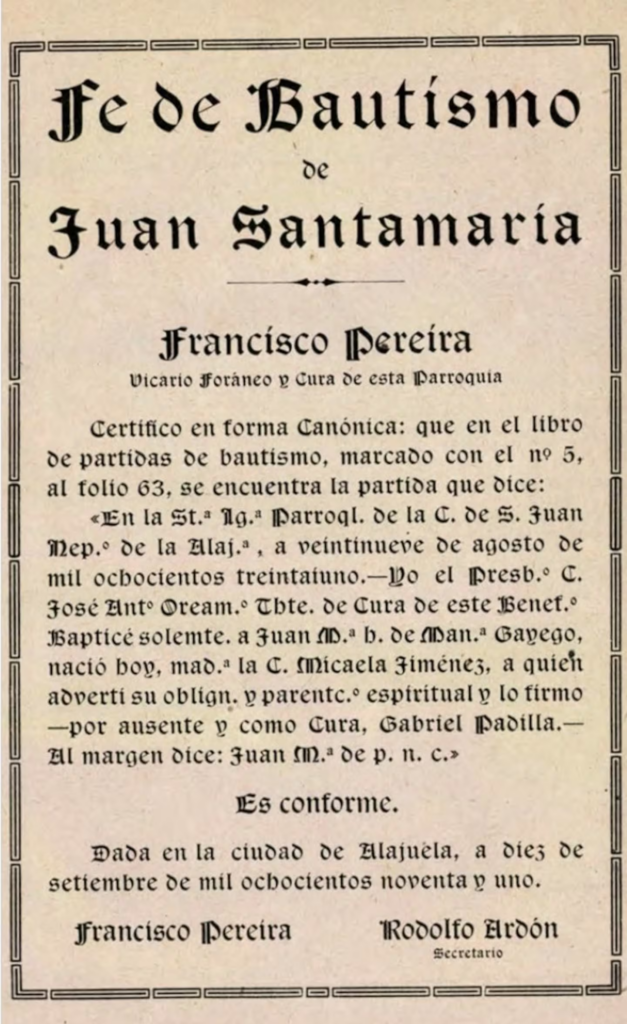

Con la moral del ejército en alto, Juan Mora y el resto del ejercito costarricense salió a Rivas, Nicaragua con el consentimiento del gobierno del vecino país cuyos intereses eran los mismos, librarse de la presencia de William Walker. En abril ocurrió la quema del mesón por parte de un joven tamborilero de 23 años llamado Juan Santamaría procedente de Alajuela. La madre de Juan fue Manuela Carvajal y también fue conocida como Manuela Gallego o Santamaría, pues para la época era usual utilizar el apellido de uno de los progenitores y hasta de los abuelos, por cierto el abuelo de Juan era de origen Herediano y según estudios de genealogía, se dice que se llamó Martín Santamaria.

El ejército costarricense se instaló en Rivas, William Walker tuvo información confidencial y atacó a los costarricenses a las 8:00 de la mañana, los tomó por sorpresa. El cartaginés, teniente Luis Pacheco Bertora trató de quemar el mesón, sin embargo no lo logró y resultó ileso, también el nicaraguense Joaquin Rosales luchó en las filas costarricenses pero quedó abatido antes de llegar al mesón. Juan Santamaría fue seleccionado para esta tarea en un momento crítico, luego de dos intentos fallidos por otros dos soldados, y logró con su tea quemar el mesón, aunque murió abatido a tiros.

Mientras tanto en la lluvia de balas, el presbítero cuidaba de los heridos junto con el doctor y las mujeres, en el trajín de emergencia, se le fue olvidando llevar la lista a cabalidad, corriendo de un lugar a otro con tanto muerto alrededor que lo llamaba en aquel momento de agonía. En las últimas palabras le solicitaban llevar mensajes a las madres, las esposas, las hijas, no era momento para sacar el tintero y el libro. Aquella noche estaba llena de horror, en la oscuridad rezaba por los fallecidos y no pudo dormir en medio de tanta gente herida.

Para el día 12 de abril, los filibusteros habían salido de Rivas, Nicaragua y la calma había regresado en medio de un baño de sangre, cientos de cadáveres mutilados esparcidos por las calles y gente herida gritando de dolor. El padre pensó que despertó en el infierno, tomaron la decisión de enterrar los cuerpos en fosas comunes, no hay certeza de la cifra exacta, se estima que entre 300-750 costarricenses fallecieron ese día, cuantos nombres debieron pasar por alto y quien podía reconocer aquellos cuerpos en medio del olor a sangre. Días después en Rivas, mientras vivían aquel sentimiento de tristeza, la epidemia del cólera se ensañó con los sobrevivientes. Entonces, se acrecentó más el sufrimiento y por supuesto, los fallecidos.

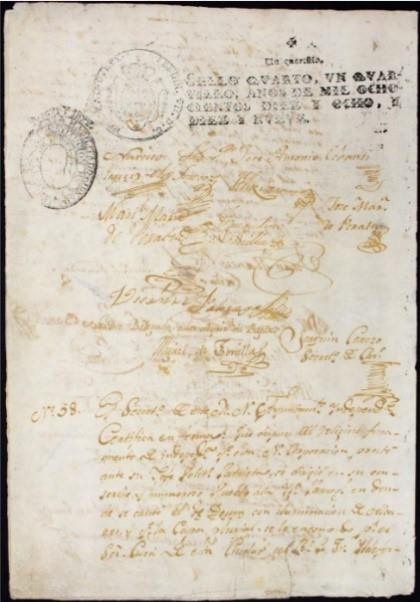

Cuando unos historiadores se propusieron buscar el nombre de Juan Santamaría en estos documentos para consolidar sus investigaciones, encontraron al otro Juan Santamaría, al que murió de cólera. También entraron en sospecha porque el documento del presbítero Juan Francisco Calvo, estaba nítido y pulcro, no parecía un objeto de guerra, sino un documento de oficina.

La existencia de Juan Santamaría está basada en documentos como la petición de la pensión por parte de su madre, Manuela Carvajal, luego la mención de su nombre en un discurso oficial por José de Obaldía en 1864, y después otra petición de la madre de Santamaría, solicitando un incremento de pensión. Pero el documento en el cual nace Juan Santamaría, fue un artículo de Álvaro Contreras, “Un héroe anónimo”, que circuló en 1883 en un periódico Industriosa y sobria 115 local de Alajuela, publicado en el Tambor. Pero también han encontrado en el Archivo Nacional en las lista de fallecidos en acción de guerra entre abril-mayo de 1856, el nombre de Juan Santamaría como muerto en acción de guerra.

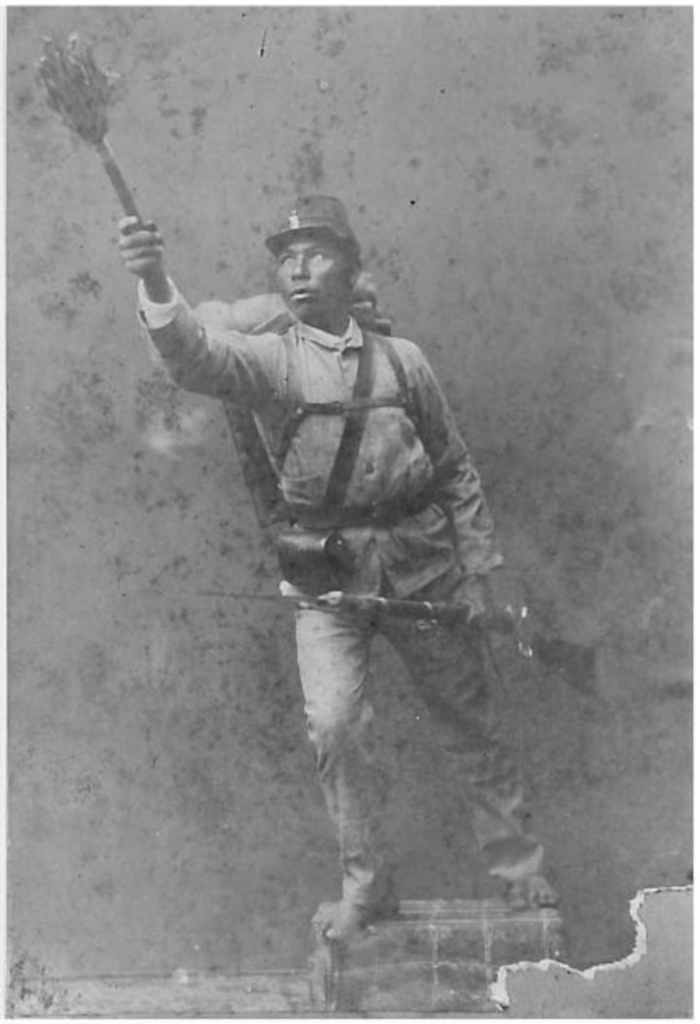

Recupero a mi héroe. Siento que puedo mirarlo a los ojos en la hermosa estatua de bronce, colocada en la plaza con la tea fulminante orientada al cielo. Empiezo a tararear enfrente de mis compañeros de la biblioteca de Alajuela:

Juan Santamaría nació en Alajuela,

Letra: Araceli E de Pérez Música.José Castro C.

tan pobre vivía que no fue a la escuela.

Pero dentro de él sintió un gran valor y

llegó al cuartel de simple tambor.

Se marchó a la guerra lleno de emoción y

con una tea incendió el Mesón.

Esto fue en Abril un día como hoy y

de hazañas mil esta es la mejor.

Mis compañeros, sonríen alegremente, y la persona de al lado me comenta:

Si fue a la escuela. Encontraron el nombre en las listas de un maestro y en un censo de estudiantes, levantado para la época.

Autora

Elizabeth Chango

References

-

Díaz Arias, D. (2006). Historia del 11 de abril: Juan Santamaría entre pasado y presente (1915-2006). Editorial de la UC

-

Palmer, S. (2007). El héroe indicado (o un estado en búsqueda de su nación): Juan Santamaría, la Batalla de Rivas y la simbología liberal, 1880-1895. En Industriosa y sobria: Costa Rica en los días de la Campaña Nacional (1856-1857) (pp. 111-130)

-

Ríos Quesada, V. (2013). Juan Santamaría y su impacto en el ensayo costarricense. Revista Comunicación, 15(2), 67–72

Navigate articles